我院魏克湘教授课题组在柔顺生物机械能量采集研究取得进展

作者:张文琳 时间:2025-07-24 点击数:

近期,我院魏克湘教授课题组在柔顺生物机械能量采集方面的研究取得进展,探索了低负荷人体运动能量采集用于自供能残疾人辅助,以及水下自适应生物机械能量采集方法。

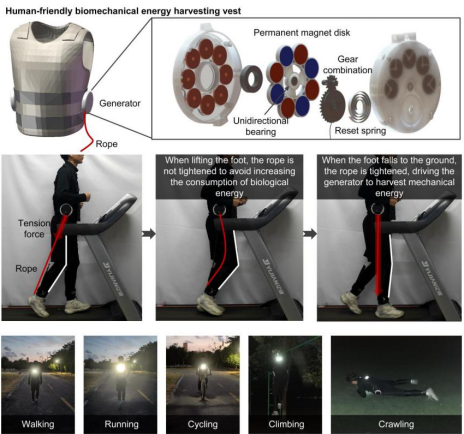

以“Human-friendly biomechanical energy harvesting vest for self-powered disability assistance functions”为题发表于国际能源领域权威期刊《Energy》上,提出了一种人类友好型生物力学能量收集背心(HBEHV),用于自供电的残疾人援助功能。线驱动机构既能有效传递人体运动产生的驱动力,又能避免刚性机械部件对人体关节的约束和磨损。将低频不规则的人体运动激励通过机械调制转化为高速旋转的机械能,再通过电磁感应原理将机械能转化为电能。通过一系列的佩戴试验,验证了HBEHV对人体的影响可以忽略不计。佩戴HBEHV的志愿者在以10公里/小时的速度运行时,平均总功率为3.95 W。一名女性志愿者以4公里/小时的速度行走,可以在50秒内将1 F的电容器充电到5 V。HBEHV可以适应不同体型和体重的人,以及可以正常行走的残疾人。基于HBEHV,开发了视障人士自供电避障可穿戴设备和语言障碍人士自供电手语识别可穿戴设备。HBEHV为具有运动能力的残疾人可穿戴辅助设备的可持续供电提供了新的思路。邹鸿翔教授为第一作者,指导的硕士研究生秦楠为第二作者,白泉副教授和上海交通大学赵林川博士为通讯作者。

以“Adaptive underwater biomechanical energy harvesting belt”为题发表于国际能源领域权威期刊《Nano Energy》上,提出了一种自适应水下人体能量采集腰带以解决该问题。为适应复杂的水下人体运动,系统采用角度与路径双重自适应机制:自调控激励角度以使得激励方向与驱动方向一致;柔性自适应激励路径以使得不规则人体运动激励可以被有效传导,在提升能量传递效率的同时最大限度减少对潜水员运动的约束。结合单向升频转换传输机制,显著提高机电转换效率。

多层级防水结构设计则保障了水下环境的可靠密封性。实验结果表明,该系统在频率2 Hz、行程300 mm的牵引激励下,自适应水下人体能量采集器的两个发电单元的峰值电压分别达到14.85 V和18.55 V,平均输出功率分别为2.09 W与2.29 W。水下穿戴实验显示,自适应水下人体能量采集器能有效适应不同使用者的不同运动姿态,单机发电即可点亮总功耗3 W的LED模块,展示了自供电水下应急救援与身体关键部位保温的应用。该设计既提高了穿戴舒适性也提高了输出功率,展现了为水下可穿戴电子设备供电的重要应用前景。杜荣华教授和邹鸿翔教授指导的研究生陈泽文为第一作者,邹鸿翔教授和赵林川博士为共同通讯作者。

以上研究得到了国家自然科学基金项目、中国科协青年人才托举工程、湖南省杰青项目等支持。魏克湘教授课题组致力于生物机械能量采集与智能传感等方面研究,近年来在《Advanced Functional Materials》、《IEEE/ASME Transactions on Mechatronics》、《Energy Conversion and Management》、《Cell Reports Physical Science》等该领域权威期刊上发表了系列论文。

(审核:黄先威 程玉兰 喻艳)